par Tristan Dethès

« Là où l’on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». – Heinrich Heine, Les dieux en exil (1853)

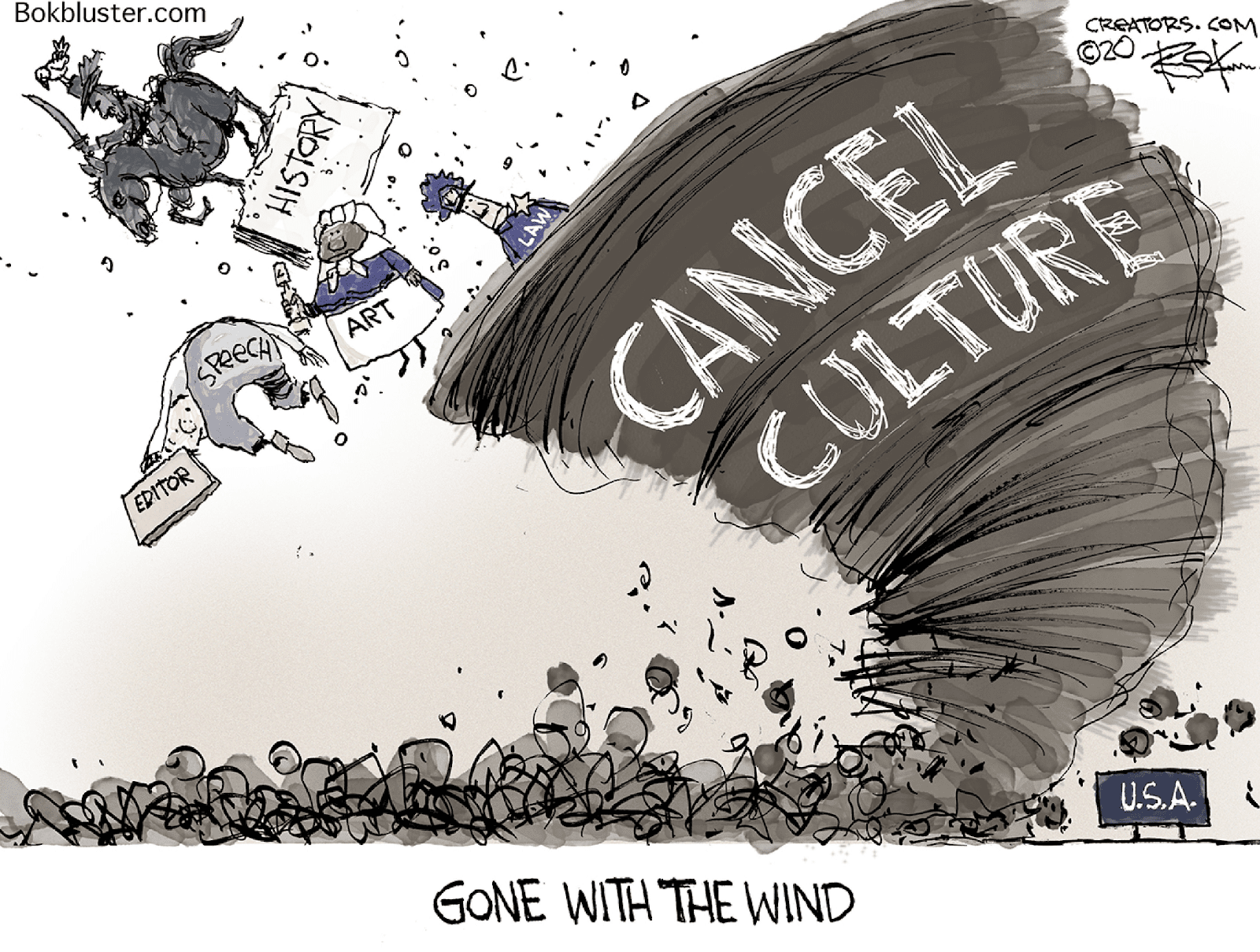

Déboulonnage de statues, suppression de philosophes des programmes scolaires, tyrannie du politiquement correct et hypersensibilité : en quoi la culture de l’effacement est-elle la nouvelle peste de la civilisation libérale ?

Apparu en France dans les années 1960 au-travers de la ‘French theory’ qui préconisait la notion centrale de “déconstruction”, ce berceau de la cancel culture trouva rapidement refuge au sein des campus universitaires américains dans les années 1970-1980. Visant sur fond structuraliste à imputer les comportements à l’égard de minorités au système tout entier, c’est sur la vague de mouvements tels que MeToo ou BLM qu’ont surfé les forces politiques désireuses de faire avancer leur agenda idéologique déconstructiviste. De là naquit la culture de l’effacement. (Michel Onfray sur Sputnik France en Février 2021)

Apparu en France dans les années 1960 au-travers de la ‘French theory’ qui préconisait la notion centrale de “déconstruction”, ce berceau de la cancel culture trouva rapidement refuge au sein des campus universitaires américains dans les années 1970-1980. Visant sur fond structuraliste à imputer les comportements à l’égard de minorités au système tout entier, c’est sur la vague de mouvements tels que MeToo ou BLM qu’ont surfé les forces politiques désireuses de faire avancer leur agenda idéologique déconstructiviste. De là naquit la culture de l’effacement. (Michel Onfray sur Sputnik France en Février 2021)

Il n’est de fait pas moins vrai d’affirmer que ce phénomène est essentiellement sans être exclusivement américain, que de dire qu’il suit une ligne idéologique bien spécifique. Retrait d’une statue de Thomas Jefferson de la mairie de New York (Le Monde, octobre 2021), feux de purification littéraire ciblant les bandes-dessinées de Tintin et Astérix au sein d’universités canadiennes (Ouest France, septembre 2021), suppression du latin et du grec à Princeton (Le Figaro, mai 2021), toutes ces manifestations du désir d’effacement suivent une logique précise : la tyrannie du politiquement correct.

Tyrannie du politiquement correct : le nouveau Big Brother

Analyser cette culture de l’effacement implique de saisir l’échiquier idéologique sur lequel elle a avancé ses pions afin d’en comprendre les perspectives finales pour la civilisation qui l’a enfantée malgré elle. Inévitable pour certains, tragiquement ironique pour d’autres, et si l’idéologie ayant façonné l’Occident qu’est le libéralisme était en partie responsable de cette nouvelle inquisition morale ?

Le philosophe Pierre Manent explique que le propre de la civilisation libérale est d’avoir dissocié la liberté de la morale en limitant la première au respect de celle d’autrui, faisant alors abstraction de la seconde. (Histoire intellectuelle du libéralisme, 2012) La finalité ? Faire de l’épanouissement de l’individu le nouveau ‘Souverain Bien’ de la société qui, chez les Modernes, comme l’avait expliqué Benjamin Constant, a remplacé la connotation politique de la liberté pour une connotation purement individualiste. (“De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes”, discours prononcé en 1819) L’individu post-moderne, c’est-à-dire celui ayant baigné dans les principes libéraux depuis le XIXème siècle, devait pouvoir s’épanouir, et pour cela s’affranchir du carcan moral et autoritaire des instances religieuses qui le limitaient dans sa liberté. Avec l’avènement des droits individuels, l’individu n’interpréta pas non plus la liberté au sens politique de dévotion à la Cité comme chez les Anciens, mais au sens privé de la jouissance de ses nouveaux droits fondamentaux. C’est précisément de l’ouverture de cette boîte de Pandore qu’étaient les droits individuels, que naquit le libéralisme au sens moderne dont la matrice intrinsèquement individualiste enfanta la cancel culture.

Devenu sa propre idole, l’individu se débarrassa des barrières à sa volonté de se façonner selon ses seuls désirs : le sens de l’honneur, du devoir, la religion, la famille… Toutes ces institutions traditionnelles furent balayées peu à peu, balayage ayant atteint son paroxysme avec l’avènement de la société du désir et de la jouissance propre à l’après-guerre, ayant fleuri sur la tombe des valeurs morales, définitivement enterrées en France avec Mai 68. (Michel Clouscard dans Le Capitalisme de la séduction, 1981). Nous en arrivons à la cancel culture. Après avoir effacé toutes les barrières contraignantes à son développement, l’individu post-moderne est confronté à la dernière barrière : le réel. Or le réel, c’est précisément ce qui résiste à la volonté. Vouloir effacer le réel, c’est imposer sa volonté et faire de son désir privé la norme publique, fait caractéristique du tyran dans l’Antiquité. Nos sociétés ont combattu le tyran afin de faire du caprice un fait qui reste privé contre une loi qui soit la chose de tous : la ‘res publica’.

Or la cancel culture suit une logique antinomique : des minorités veulent soumettre leur vision d’elles-mêmes à la majorité. Non pas que la protection contre l’atteinte à l’intégrité soit une erreur : la sûreté fait partie du pacte social pour éviter “l’état de guerre de tous contre tous”, (Thomas Hobbes dans Léviathan, 1651). Néanmoins, il s’agit ici de dénoncer l’obsession de soi, à savoir ce volontarisme permanent faisant plier le réel à la vision propre de l’individu ainsi que sa susceptibilité marquée qui, lorsqu’ils se substituent à la chose publique, conduisent chacun à les ériger en droits imprescriptibles, au détriment de la ‘res publica’. La société ne suit alors plus une logique d’adaptation des individus à la volonté générale, sous couvert du respect de leurs libertés, mais d’adaptation d’elle-même à toutes les volontés de chaque individu. Chacun fait du respect de la vision de soi un droit naturel dont tout heurt à la sensibilité devient synonyme d’intolérance. Telle statue heurte une minorité ethnique ? Qu’elle soit déboulonnée. Un personnage historique blesse la communauté LGBT ? Qu’il soit effacé. Une phrase d’un auteur est jugée misogyne ? Que ses œuvres soient censurées. Cette logique, bien qu’ici caricaturale, est pourtant la réalité du problème fondamental des Droits de l’Homme ayant découlé du droit naturel : l’absence de leur limitation. Le philosophe socialiste-conservateur Jean-Claude Michéa dénonçait dans cette dynamique illimitée des droits fondamentaux l’impératif de neutralité axiologique que suit la matrice libérale. (L’Empire du moindre mal : Essai sur la civilisation libérale). Parce que l’individu doit pouvoir jouir sans entraves, TOUT ce qui est contraire à la vision de lui-même et entrave sa construction doit être banni et ce, indépendamment du caractère moral de ce bannissement. Voilà donc l’état de guerre de tous contre tous institutionnalisé. Homme de gauche et conservateur, Michéa voyait en cette revendication le simple reflet de l’accélération de la logique libérale individualiste. (“Le loup dans la bergerie socialiste”, France Culture 24/09/2018)

Avec la cancel culture, la « fenêtre d’Overton », ou « fenêtre du politiquement correct » se resserre et affine son curseur de bien-pensance libérale en rendant toute opposition au sacro-saint diktat de la poignée minoritaire incompréhensible, sous peine d’ostracisme. Le fait est que cette minorité est bien dans les clous du libéralisme. La matrice du droit-de-l’hommisme suivant une logique infinie, mettre le doigt dans cet engrenage implique de condamner la société à tous désirs individuels, rendant légitime tout ce qui ne heurte pas la liberté d’autrui dont la définition n’est plus que négative. (Article 4 de la DDHC : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”). L’individu peut alors ériger de nouveaux droits propres à sa vision de lui-même, quitte à museler un réel qui n’y correspond pas. Big Brother libéral s’installe, la réécriture de l’Histoire sous l’égide du nouveau droit naturel bâtit la société nouvelle : Orwell visionnaire.

Libéral au stade donc le plus avancé, cet “éveillé” post-moderne n’accepte pas le monde contraire à son idéal du progrès et en efface certains morceaux de son Histoire (Sociologue Mathieu Bock-Côté sur CNews le 06/11/2021). Or l’Histoire ne saurait être une ligne à segmenter. Elle est le sanctuaire de la raison, du refus de la pensée dogmatique érigeant l’individu en tyran absolu qui abat le savoir et la beauté de cette complexité. La cancel culture oublie que pour changer un monde, il faut d’abord accepter ce qu’il est et a été. Ne pas l’accepter, c’est soumettre le réel à sa volonté et le début du despotisme libéral.

De la répétition de l’Histoire à la décadence civilisationnelle

« L’Histoire est une série de tableaux où il y a beaucoup d’originaux et très peu de copies », Alexis de Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution (1856)

Ce désir d’effacement de l’Histoire est davantage une recrudescence de l’impératif de la table rase qu’un phénomène propre au XXIème siècle. Non seulement l’Occident n’en est pas à son coup d’essai, mais il est par ailleurs guère étonnant que cette civilisation soit la plus exposée à cette nouvelle « Révolution culturelle ».

Le président du Cercle Aristote Pierre-Yves Rougeyron avait défini la cancel culture comme un « culte iconoclaste » en la comparant aux mouvements ayant suivi la réforme protestante. Durant la première moitié du XVIème siècle, un nombre considérable de représentations de la Vierge et des Saints mais aussi de reliques liées de près ou de loin au catholicisme furent retirées, voire brûlées notamment en Allemagne du Sud, en Angleterre et en Suisse. (Jérôme Cottin Études, “De la Réforme à la réforme des images”, 2017) Le rigorisme moral des puritains est-il par conséquent l’ancêtre direct de la morale d’effacement ? Affirmer cela reviendrait à donner au protestantisme le monopole de l’iconoclasme, ce qu’il est loin d’avoir, bien que l’impératif de la « tabula rasa » soit davantage présent outre-Atlantique qu’en Europe. L’abandon des anciennes valeurs au profit de nouvelles, la volonté d’effacement d’une Histoire jugée en inadéquation avec les nouvelles normes du temps sont aussi la signature de la déconstruction des régimes totalitaires aspirant à détruire un passé handicapant à leur enracinement.

En 2019, une cérémonie de « purification par la flamme » dans la bibliothèque du Conseil Scolaire Catholique Providence (Canada) a organisé une grande épuration littéraire visant des bandes-dessinées, brûlées sous les cris de l’antiracisme et du progrès. Parmi les ouvrages, Tintin et Astérix, tous deux accusés de tourner en dérision les populations Natives Américaines. Peu importait que leurs personnages éponymes eussent marqué des générations entières d’Occidentaux sans pour autant les transformer en nostalgiques de la conquête de l’Ouest ni en héritiers idéologiques du IIIème Reich, l’autel du saint progrès avait réclamé le sacrifice de ce passé raciste et patriarcal : les nouveaux apôtres de la modernité le firent. (Ouest France, septembre 2021)

Si la cancel culture est, en sa volonté de convertir la pensée et de contorsionner le réel historique, de nature despotique, elle semble être aujourd’hui une spécificité occidentale et ne suit pas une aspiration quelconque de grandeur, mais au contraire de haine de soi. Suppression du latin et du grec à Princeton en raison du suprémacisme blanc que ces langues anciennes représentent (Le Figaro, mai 2021), déboulonnage de Christophe Colomb pour son incarnation du colonialisme occidental (Le Monde, septembre 2021); cette traque de tout ce qui touche de près ou loin aux symboles de la civilisation Occidentale est le marqueur d’une volonté d’abattre cette dernière. Les fins idéologiques sont donc celles de la déconstruction civilisationnelle.

Effectivement cette haine de soi, typique du nihilisme européen dépeint par Nietzsche et que l’essayiste Julien Rochedy a magnifiquement décrit dans son ouvrage Nietzsche l’actuel, conduit à effacer l’Histoire pour en garder, non pas ce qu’il y a de plus grand comme dans les totalitarismes classiques, mais à en garder ce qu’il y a de plus médiocre pour mieux haïr ce qu’il y en a de plus grand. Si les régimes totalitaires, comme l’avait analysé Hannah Arendt, s’inscrivent dans une logique de haine de l’individu qui doit se sacrifier au nom des valeurs collectives, la cancel culture se veut davantage être la haine des valeurs collectives qui doivent être sacrifiées au nom de l’individu tout puissant. (Les Origines du totalitarisme, 1951) Et d’où vient cette haine ? De la culture occidentale en elle-même.

La tolérance, l’amour des opprimés, de la non-violence et de l’égalité conduisent à conforter le « faible » tel que Nietzsche le décrit dans sa faiblesse et à faire du fort un criminel à abattre. Il est nécessaire d’émettre une précision. Le faible n’est ici pas l’opprimé, mais celui qui fait de son oppression le motif légitime de toutes ses revendications, y compris celle de donner au fort le monopole de l’oppresseur qu’il n’a pas nécessairement. Le faible use alors de sa rancune afin de reprocher au fort la grandeur qu’il ne saurait atteindre et qu’il assimile à la source de son oppression. C’est alors que tout ce qui touche au beau devient nécessairement opprimant et que les défauts des plus grands justifient l’effacement de leur part de grandeur. Napoléon était un misogyne, Voltaire un homophobe, Aristote un esclavagiste, et tout devient contraire à la nouvelle moraline. On arrête donc de lire les langues anciennes, on efface Candide et on oublie le génie politique de l’Empereur. Ce n’est pas la défense des oppressés qui est en question, mais le culte de cette oppression et l’impératif incessant de repentance. Ce culte des victimes et des oppressés se substitue à la légitimité de l’étude rationnelle de l’Histoire, avec ses parts d’ombre et de lumière, en faisant le procès de la grandeur et du beau devenant les nouveaux boucs-émissaires porteurs des péchés mortifères de l’Occident.

Le fait est que l’ennemi de l’Occident, pourtant longtemps impérial, est désormais féodal : les premiers à signer son arrêt de mort sont les occidentaux eux-mêmes. Dans son ouvrage Patterns of Culture paru en 1934, l’anthropologue Ruth Benedict oppose ce qu’elle appelle les ‘guilt cultures’ aux ‘shame cultures’. Les premières, typiques de la civilisation Occidentale, sont dans une logique de poids moral poussant les individus à se repentir et à culpabiliser sous le poids écrasant d’une morale chrétienne imprégnée du péché et de l’impératif de repentance. Les secondes, notamment caractéristiques des pays d’extrême-Orient, obéissent davantage à la logique conformiste de moule social empreint non pas d’immoralité, mais du primat de l’image renvoyée en société sur la conscience des autres et sur l’humanisme. Il est donc peu étonnant que la civilisation de la repentance soit davantage la cible de cette susceptibilité extrême.

Face à la tyrannie du politiquement correct naît l’impératif de résistance et de défense d’une culture complexe, mais non complexée car puisant sa richesse dans l’amour de la critique et du politiquement incorrect. Face au nouveau Big Brother, les amoureux de la culture désireux de combattre la prise en otage de combats légitimes par les dérives iconoclastes de certains mouvements doivent défendre leurs livres, leurs sculptures, leurs peintures, leurs auteurs, et tout ce qui a contribué à la grandeur d’une Histoire qu’ils ne veulent voir réécrire ni par la haine de cette grandeur et du beau, ni par le nouveau despotisme libéral du politiquement correct.

Other posts that may interest you:

Discover more from The Sundial Press

Subscribe to get the latest posts sent to your email.